Vida y estilo

Cuidados básicos para tu bebé, en sus primeros dos años

Publicado

Hace 2 añosen

Por

Linda DíazMéxico. – Al nacer predomina la posición fetal con flexión de brazos y piernas, con los puños apretados. Movimientos reflejos como la succión o la presión palmar. La mayor parte del tiempo estará adormilado.

Los pediatras lo llaman “los mil días de oro”. Es el tiempo que transcurre entre la concepción de un bebé hasta que cumple los dos años. Todo lo que pasa en esa etapa es crucial para el futuro de la criatura. Los hábitos del resto de la familia, el comportamiento y las costumbres adquiridas en casa influyen en el metabolismo del bebé y marcan su futuro. Por eso, estos meses suponen, insisten los especialistas, el momento clave para promover conductas saludables al máximo.

Este artículo es la cronología del desarrollo de un niño sano nacido a término, según las principales sociedades y asociaciones de pediatría. Pero los hitos hay que leerlos con cautela: lo que se describe mes a mes es una referencia, no una biblia. No pasa nada si el niño no camina al año o si no habla a los 18 meses; como explican los especialistas, cada uno tiene sus tiempos.

Cambios físicos: del letargo a la carrera

En estos 1.000 días, un cigoto de apenas un milímetro se convierte en un crío de 12 kilos que corretea por todas partes, habla con más o menos soltura, interactúa con su entorno, siente, ríe y padece. Desde que nace, su cerebro se convierte en una esponja que absorbe todo el mundo que le rodea. Aprende a entender, a relacionarse, a caminar, a comer, a hablar.

Cada uno, eso sí, a su tiempo. El rango de “normalidad” en el desarrollo es muy amplio y cada niño es un mundo, insisten los pediatras. Para empezar, no es lo mismo un bebé prematuro que otro nacido a término: los parámetros de medición y el ritmo de crecimiento son distintos.

En los primeros meses de vida, la estructura más madura es el tronco encefálico, encargado de regir las funciones más básicas: la respiración y el funcionamiento cardiaco, explica Ana Camacho, presidenta de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica: “Inicialmente los movimientos del bebé son reflejos, automáticos, originados por el tronco encefálico. A medida que van madurando otras partes del encéfalo, como son los hemisferios cerebrales, esas reacciones reflejas van cediendo paso a movimientos voluntarios”.

Este proceso se relaciona con la mielinización cerebral progresiva, señala Camacho, que es neuróloga pediátrica en el Hospital Doce de Octubre de Madrid: “La mielina, imprescindible para la buena transmisión del impulso nervioso, está presente en una pequeña proporción al nacimiento, y su incremento, llamado mielinización, se produce de forma progresiva desde las zonas inferiores a las superiores del encéfalo, y de las regiones posteriores a las anteriores. Este proceso se prolonga hasta la segunda década de la vida, aunque a los dos años la mielinización está ya muy avanzada”.

Todo pasa por ese enigmático órgano de apenas 350 gramos al nacer —al año del nacimiento, duplica su peso y a los dos años, lo triplica—. Miles de nuevas conexiones neuronales están detrás de cada paso adelante en el desarrollo psicomotriz y cuidar un cerebro sano es la obsesión de padres y pediatras.

Cuidado con la fontanela

Al nacer, los huesos del cráneo del bebé no están fusionados entre sí: en la parte superior y anterior de la cabeza aparece una depresión en forma de rombo llamada fontanela anterior y en la parte posterior del cráneo otra de forma triangular. No pasa nada por tocarlas y es normal que la piel que recubre las fontanelas suba y baje cuando el bebé llora o hace un esfuerzo.

A medida que los huesos que rodean las fontanelas vayan creciendo y uniéndose, se harán más pequeñas hasta cerrarse. La anterior se suele cerrar entre los nueve y los 18 meses y la posterior, en torno a los seis meses.

Las fontanelas son espacios blandos entre las placas óseas presentes durante la formación de la cabeza del bebé.

Se cierran entre los 9 y 18 meses.

Durante el parto la cabeza del bebé se deforma para poder pasar por el estrecho canal uterino. Los huesos todavía son blandos y volverán a su forma normal en unas semanas.

¿Dormir boca abajo o boca arriba?

Los padres de ahora recordarán que cuando ellos eran bebés, sus progenitores los dormían boca abajo siempre, sin excepción; ahora, sin embargo, los pediatras les recomiendan que sus vástagos duerman boca arriba. La evidencia científica ha cambiado y la recomendación, también. ¿Por qué? El riesgo de muerte súbita del lactante —esto es, el fallecimiento repentino e inesperado de un bebé menor de un año— es la clave.

Ser prematuros, vivir en un entorno de fumadores, dormir boca abajo, estar muy abrigados o dormir con los padres en la cama elevan el riesgo de muerte súbita del lactante, explica Cristóbal Coronel, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria. Todavía se desconocen las causas de este tipo de muertes, aunque la comunidad científica apunta a un conjunto de factores genéticos, ambientales y socioculturales en un período especialmente clave del desarrollo neurológico, cardíaco y respiratorio del bebé.

Hasta finales de los años ochenta, la consigna era dormirlos boca abajo, pero en 1994 se comenzó a alertar del riesgo de muerte súbita en esta posición y la recomendación cambió a dormirlos boca arriba. La literatura científica señala que dormir al bebé boca abajo eleva hasta 14 veces el riesgo de muerte súbita del lactante, principalmente por el riesgo de asfixia, pero apuntan también otras teorías. Por ejemplo, que esta posición implica la privación de oxígeno que conduce a la hipoxia, la reinhalación de dióxido de carbono que lleva a la hipercapnia (elevación del dióxido de carbono en la sangre). También puede comprometer el flujo cerebral, obstruir vías respiratorias, provocar una alteración de la capacidad cardiovascular o un aumento de la temperatura corporal, entre otras complicaciones.

¿Andador sí o no?

Los primeros pasos de un bebé es uno de los grandes hitos del desarrollo en los primeros años de vida. Y aunque hay juguetes diseñados para ayudarlos, como el andador, los pediatras son reacios a casi todos los dispositivos de apoyo. Sobre todo, el clásico tacataca, esa especie de cochecillo con ruedas que los críos, sentados en medio, manejan con sus propios pies. Laia Asso, responsable de los Programas Intersectoriales de Salud Pública en la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña, admite que “no son instrumentos preciados”. “Tienen riesgos enormes en las escaleras porque si se caen, por la posición en la que está colocado el niño, queda libre la parte de arriba del tronco y el grueso de los golpes son en la cabeza”, apunta.

Coronel agrega, además, que hay que modular de forma precisa la altura de la silla porque hay riesgo de “pies curvos”: “Tienen que llegar bien con los pies al suelo para que no se queden con las piernas en paréntesis”.

Tampoco los pediatras miran con buenos ojos el andador colgante, donde el niño empieza a dar pasos suspendido en una especie de columpio. Asso justifica que no se propicia el aprender a andar: “El niño empieza a dar pasos sin ser consciente de su peso y la inercia. No le estás enseñando lo que es andar, el tambaleo y la inseguridad”. Coincide Coronel: “Crea malas posturas y el niño tiene delegada toda la responsabilidad y no desarrolla los reflejos”.

El único andador que se salva es el cochecillo con ruedas que el niño empuja con un manillar. “Eso es arrastrar algo. No es tan malo. Empujan eso como otra cosa [una silla, por ejemplo] para ayudarse”, apunta Asso.

Alimentación: del calostro a la cuchara

En los tres primeros meses de vida, el bebé ganará unos 900 gramos y 3,5 centímetros de altura al mes. Luego, de los cuatro a los seis meses, subirán medio kilo y dos centímetros mensuales. Esa es la media de crecimiento, aunque cada niño, en la práctica, tiene su ritmo.

En los primeros días, le bastará con pequeños chupitos de leche que lo saciarán y, a medida que crece, el lactante aumentará las tomas, solo de leche, hasta los seis meses.

¿Lactancia materna o leche de fórmula?

Desde el punto de vista científico, no hay duda: la lactancia materna es la mejor opción para la salud física y emocional del bebé y de la madre, incide Asso. “Además de la prevención del cáncer a la madre y el regalo metabólico al niño en prevención de riesgo cardiovascular, hay cosas que van más allá de lo nutritivo: durante la lactancia, hay una liberación hormonal, por parte de la madre, como de oxitocina, que crea vínculos entre la madre y el bebé”. Por eso, más allá de la función nutricia, la lactancia se utiliza para generar un vínculo entre la madre y el hijo, para calmar y tranquilizar.

Asso admite que la leche de fórmula ha logrado “una calidad nutricional muy buena”, pero no puede sustituir la leche materna, que es “un fluido dinámico, que cambia continuamente y se adapta a las necesidades del niño”. Por ejemplo, dice la médica: “Hay cambios en la temperatura del pezón para que las glándulas sebáceas emanen más olor y el niño encuentre el pecho”.

En ese fluido cambiante, la leche materna de las primeras 72 horas se llama calostro. “Tiene un color amarillento porque tiene carotenos, precursores de la vitamina A. Y es una leche rica en proteínas e inmunoglobulina A, para proteger al recién nacido”, apunta Asso. Además, esa leche llega en pequeñas cantidades “porque se tienen que poner en marcha la coordinación de succión y respiración”, agrega. En la misma toma, la primera parte de la leche es acuosa, para calmar la sed; y en la fase final es más calórica, con más contenido en grasa para saciar.

Cómo y por dónde empezar la alimentación complementaria

La recomendación de los especialistas es mantener la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses e iniciar la alimentación complementaria a partir de ahí. En el caso de los niños no amamantados, no hay un consenso claro, pero se puede introducir entre el cuarto y el sexto mes.

Ser extremadamente precoz (antes de los cuatro meses) puede ser peligroso por el riesgo de atragantamiento, la sustitución de leche por otros alimentos menos nutritivos y desregulaciones a largo plazo en la sensación de apetito y saciedad. Asimismo, señala la Asociación Española de Pediatría (AEP), tampoco se debe retrasar la introducción de alimentos más allá de las 26 semanas por el riesgo de aumentar problemas nutricionales, como el déficit de hierro y zinc o intolerancias alimentarias.

Los pediatras recomiendan incorporar los alimentos de forma paulatina y, aunque las directrices de la AEP desglosaban desde hace años la entrada de nuevos productos mes a mes, los pediatras admiten que ahora son mucho más flexibles. Por ejemplo, antes incorporaban los productos más alergénicos, como el huevo o ciertas frutas, al final, por temor a que los críos desarrollasen intolerancias. Pero la evidencia científica no acompaña, admite Asso: “Lo de posponer alimentos alergénicos se hacía con la mejor voluntad, para reducir riesgos, pero se ha visto que no tiene demasiado sentido”.

En lo que sí coinciden los pediatras es en comenzar la alimentación complementaria —los primeros meses, la lactancia seguirá siendo el alimento principal— con productos ricos en hierro y zinc, como la carne, el pescado, las legumbres. Y adaptarse, en cualquier caso, a las necesidades del niño, agrega Coronel: “No hay que ser categóricos, dogmáticos ni talibanes. El orden de introducción de alimentos es variable: a un niño más gordo puedes incorporarle verduras antes que cereales, por ejemplo”.

Las únicas directrices que imponen los especialistas es la de evitar las verduras de hoja verde (espinacas y acelgas, por ejemplo) hasta los 12 meses y que las frutas se den enteras (los zumos de frutas no aportan ningún beneficio nutricional). El Ministerio de Sanidad también ha recomendado evitar pescados de gran tamaño, como el emperador o el atún rojo, hasta los 10 años.

La dentición

Tan normal es el niño al que el primer diente le aparece con 5 meses, que aquel al que le aparece con 12 meses. En cualquier caso, los odontopediatras recomiendan ya desde el nacimiento, y aunque el bebé no tenga dientes, limpiar con una gasa humedecida encías y lengua después de cada toma.

Tras la salida de los primeros dientes, la limpieza bucal se puede hacer con dedales de silicona o con cepillos de pequeño tamaño, al menos, dos veces al día. Cuando erupcionan las primeras muelas, en torno al segundo año de vida, los odontopediatras recumiendan comenzar a pasar hilo dental. Asunción Mendoza, presidenta de la Sociedad Española de Odontopediatría, sugiere dedicar un par de minutos al cepillado para que sea efectivo, utilizar una cantidad de dentífrico como un grano de arroz hasta los dos años y escupir los restos de pasta sin enjuagar.

La caries es la enfermedad infecciosa más común en la infancia y su avance, por las propias características de los dientes de leche, es muy rápido. Los odontopediatras apoyan la lactancia materna como la mejor opción para el desarrollo del niño y, aunque esta alimentación no induce las caries, advierten de que una lactancia materna nocturna prolongada en el tiempo (por encima del año de vida), sumado a que una higiene escasa tras la toma, puede hacer que el bebé desarrolle caries. A partir de la salida del primer diente, debe evitarse el biberón nocturno.

Hay otras prácticas, señala Mendoza, que también pueden suponer un riesgo: si el adulto tiene tendencia a padecer caries, tendrá bacterias cariogénicas que se transmiten por la saliva, en gestos tan frecuentes como “limpiar el chupete con saliva, probar el biberón para ver si está caliente, soplar directamente sobre su comida para enfriarla, o darle besos en los labios, favorecerán que las bacterias productoras de caries lleguen de la boca del adulto a la del niño”.

¿’Baby-led weaning’ o comida triturada?

Sobre el cómo dar de comer, hay dos opciones: la tradicional, dando la comida triturada, o el llamado baby-led weaning, que consiste en la introducción de alimentos dirigida por el bebé (el niño come de lo que hay en la mesa, no hay que cocinarle nada en especial ni triturarlo). No hay estudios que revelen cuál es la mejor manera de comenzar la alimentación complementaria, así que los pediatras lo dejan a elección de los padres.

“El bebé hace la masticación a base de fuerza de encías. No puede cortar, pero sí chafar. El baby-led weaning puede ser interesante porque fomentamos el desarrollo y la autonomía del bebé y, además, como come en la mesa con la familia, ese momento es de un valor incalculable para la crianza”, explica Asso. Y añade las bonanzas de “una responsabilidad compartida”: el niño come en función de su apetito y saciedad.

Coronel matiza, no obstante, que esta “es una buena propuesta mientras los niños coman bien y no se desnutran”. Y hay que vigilar también el riesgo de atragantamiento: hay que evitar alimentos duros y pequeños, como los frutos secos, manzanas o zanahorias. Mejor, verduras cocinadas al vapor o frutas más blandas cortadas en palitos, como la pera, el plátano o el mango.

Los límites del chupete

De entrada, los pediatras recomiendan evitar el chupete en la medida de lo posible. Sobre todo, cuando se está instaurando la lactancia materna y el crío está buscando la succión, la posición adecuada… Asso alerta de que incorporar chupetes o tetinas puede crear “confusión”: “El chupete tiene una succión más sencilla y todo ese conocimiento y práctica que está adquiriendo con la succión del pecho entra en conflicto con la del chupete”.

En cualquier caso, si se usa, los pediatras piden que sea “en momento puntuales”, como para relajarse al dormirse. “Pero hay que poner límites porque pueden tener la mordida y las arcadas abiertas y eso será, casi seguro, sinónimo de ortodoncia”, apunta Asso.

Socialización: del llanto a la rabieta

Un recién nacido se pasa el día dormido. Apenas despierta para comer y se relaciona con los demás a través del llanto. Pero, con el paso de los meses, eleva su contacto con el entorno y pasa de una pequeña sonrisita mimética —cuando está cómodo o satisfecho— en el primer mes de vida a prestar atención a las voces, balbucear, jugar y querer hablar e interactuar con los demás.

Entre los seis y los 12 meses es un experto de la comunicación no verbal: se hace entender con gestos, demuestra sus preferencias y expresa sus emociones. Le gusta jugar y empieza a entender que los juguetes siguen existiendo aunque él no los vea.

Poco a poco, gana curiosidad, se interesa por cosas nuevas y empieza a desarrollar su carácter y su personalidad. A medida que avanza hacia los dos años, se vuelve cada vez más independiente, es capaz de abrazar, besar o rechazar a alguien. También tiene rabietas cuando no consigue lo que quiere. Se reconoce en el espejo, empieza a tener conciencia de sí mismo como una persona distinta. Y también imita las acciones del adulto y le atrae jugar con otros niños.

¿Es bueno el colecho?

El colecho, o dormir en la misma cama, es una práctica controvertida: por un lado, facilita la lactancia materna, pero también es un factor de riesgo de muerte súbita del lactante. Si se opta por esta modalidad, avisan los pediatras, hay que seguir algunas recomendaciones para hacerlo de forma correcta.

En el postparto, por ejemplo, cuando la madre está cansada y agotada, el riesgo de aplastamiento si se practica el colecho es mayor. “Pero el colecho facilita el apego y la lactancia materna”, admite Verónica Fernández de la Rúa, de la Asociación Española de Pediatría. El contacto continuo favorece el desarrollo del vínculo afectivo, el bienestar del bebé y el desarrollo neuronal, señala la AEP, aunque admite que la forma más segura de dormir para los menores de seis meses es en su cuna, boca arriba y cerca de la cama de los padres.

El colecho favorece la lactancia materna, que es un factor de protección contra la muerte súbita del lactante. Pero, a su vez, el colecho es, per se, un elemento de riesgo de este tipo de muertes, así que los pediatras no recomiendan esta práctica en lactantes de menos de tres meses, en niños prematuros o con bajo peso al nacer, si los padres consumen tabaco, alcohol, otras drogas o fármacos sedantes, o en situaciones de cansancio extremo. Tampoco aconsejan el colecho en superficies blandas (como colchones de agua o sofás).

Pantallas: cuánto, cómo, qué contenidos

Nada de pantallas. A ser posible, nunca antes de los dos años. Esa es la respuesta categórica de los pediatras. “No se debe calmar a los niños con esto ni entretenerlos para comer. Las pantallas interfieren en el sueño, favorecen el sedentarismo y la obesidad”, avisa Fernández de la Rúa.

Asso va un paso más allá y alerta de que también interfieren en la relación entre los padres y los niños: “Cuando tú estás con el móvil, interfiere en tu vida y en la relación con los demás. Las pantallas nos pueden secuestrar”. En concreto, poner una pantalla delante al niño para que coma alienta que “el niño coma sin conciencia de que está comiendo y esto puede motivar que se salte los indicadores de apetito y saciedad porque come de forma automática”.

¿Dejar llorar al bebé o no?

Los niños pueden llorar de una a tres horas diarias durante los tres primeros meses de vida, sin que exista una patología importante. Es la forma de comunicar sus necesidades. Lloran por frío, por hambre, por calor, porque se se sienten solos o simplemente porque quieren jugar.

Los pediatras apelan al “sentido común” a la hora de abordar esta situación. Primero hay que descartar problemas de salud, algún malestar e incomodidad. Y si no es nada de eso, hay que intentar consolarlo y cortar la espiral de llanto cambiando de lugar, mirando por una ventana o iniciando un juego, por ejemplo. “Cuando un niño llora apela a una necesidad. Acudir hay que acudir. Luego ya, decidir si lo consuelas cogiéndolo o sin cogerlo, dependerá de cada caso”, zanja Asso.

Señales de alerta: cuando algo va mal en el desarrollo

Los pediatras llaman a la cautela y recuerdan una y otra vez que cada niño es diferente y tiene un ritmo de desarrollo particular. Las comparaciones, con hermanos en casa o con amigos en el parque, valen de poco, insisten. De hecho, más allá de la percepción personal de un padre o del parecer de otros semejantes, los profesionales monitorizan el control de desarrollo psicomotriz de los niños a través de escalas validadas científicamente, como la escala Haizea-Llevant, una tabla de desarrollo que calcula parámetros de sociabilidad, manipulación, lenguaje y postura mes a mes.

Estos indicadores sirven de referencia para ver la evolución del niño. Por ejemplo, el 50% de los bebés de dos meses reconocen el biberón y a los cuatro meses y medio, esta acción ya la realizan el 95%. También el 95% de los niños, a los ocho meses, come una galleta o busca objetos caídos. La escala cuenta también con señales claras de alarma, como es que el crío sea incapaz de desarrollar un juego simbólico a partir de los dos años.

Con información de El País

También te puede gustar

-

Kate del Castillo ¿embarazada?, foto de la famosa desata rumores

-

¡Insólito! Niña nace con 26 dedos en manos y pies

-

¡Ya son padres! Nace el bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

-

Discriminación laboral por condición de embarazo crece en México: regidora

-

El astro brasileño, Neymar y su novia confirman que serán padres

-

Ayuntamiento de Veracruz busca erradicar el aumento de casos de embarazo adolescente

Vida y estilo

Big Ben, luce como nueva tras su restauración para seguir con 160 años de puntualidad inglesa

Publicado

Hace 1 mesen

29 marzo, 2024Por

Linda DíazReino Unido.- La torre de Isabel, conocida universalmente como Big Ben, luce como nueva tras su restauración para seguir sus más de 160 años marcando el tiempo a los londinenses con la puntualidad de la ingeniería victoriana, como comprobó EFE en una visita exclusiva a sus entrañas.

Con casi cien metros de altura y unas esferas del tamaño de un autobús de dos pisos, su belleza y su característico sonido vuelven ahora a cautivar la mirada de transeúntes y cámaras después de cinco años de una cuidadosa restauración.

Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado”, resalta a EFE Ian Westworth, el relojero oficial del Gran Reloj en la sala de máquinas de la emblemática torre londinense, Patrimonio de la Humanidad.

Westworth y su equipo se encargan de que ‘Big Ben’ -el nombre que recibió originalmente la campana mayor- despierte de su letargo a cada hora en punto, mientras que sus cuatro hermanas repican cada cuarto.

“Cuatro toques a y cuarto; ocho, a y media; doce, a menos cuarto y dieciséis justo antes de la hora”, detalla el vigilante del reloj.

Delicadeza victoriana

Los relojeros juegan con pesos para marcar la hora exacta desde 1859: “Utilizamos monedas de penique antiguas; colocándolas en el péndulo aceleran el reloj en dos quintos de segundo cada veinticuatro horas”, revela Westworth.

Si la hora se retrasa, coloca un penique; si se adelanta, a la inversa. “Así es como regulamos el tiempo”, afirma el relojero, cuya referencia es siempre el primer tañido de Big Ben.

El artefacto es casi capaz de autorregularse gracias al que fue el primer mecanismo de escape doble de gravedad del mundo, que aísla al péndulo de agentes externos.

Todo tipo de cosas afectan al reloj: el tiempo fuera, el día y la noche, las mareas (del Támesis), hasta la visita de la gente (…); pequeños ajustes que sin corregirlos cada día serían un problema para nosotros.”, dice su custodio.

Al otro lado, se encuentran las esferas que flanquean la torre por sus cuatro costados: “Podrías conducir un autobús de dos pisos por aquí”, bromea Westworth respecto a su tamaño.

Su dimensión es tal que sus dos manecillas, minutero y hora, llegan a los cinco y tres metros respectivamente.

Sus 324 paneles artesanales de vidrio translúcido, listos para su iluminación led nocturna, “siguen una plantilla para asegurarse de que cada pieza encaje exactamente”, agrega.

Hace siglo y medio no había electricidad para iluminar el reloj, así que “el ‘sereno’ de la torre subía, encendía las lámparas de gas, permanecía toda la noche vigilando que estuvieran encendidas y no causaran explosión alguna”.

A su majestad, Isabel

En sus 165 años nunca dispuso de un nombre oficial, hasta 2012, cuando la construcción recibió “el honor y el privilegio de ser llamada Torre de Isabel, en honor a la difunta reina”, explica Westworth.

En aquel año el Reino Unido celebraba el Jubileo de Diamantes, los sesenta años de reinado de su querida Isabel II (1926-2022).

De esta forma, el Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, está custodiado por dos de sus más longevas reinas: en el sur, la Torre de Victoria (1837-1901) y al norte, Isabel.

«La torre lleva el nombre de la reina, aunque ella nunca llegó a visitarla -revela Westworth-. Otros miembros de la familia real, sí, pero la reina, nunca. Una lástima, creo que le hubieran gustado las vistas”.

Desde lo más alto de la torre, tras 334 escalones de piedra, se atisba el cauce infinito del Támesis, la gran noria London Eye o el Palacio de Buckingham.

“Es un privilegio disfrutar el trabajo que tengo”, afirma su guardián durante las últimas dos décadas, quien confía “en unos años, en pasar el testigo a la siguiente generación para su cuidado, con suerte, para los próximos 160 años”.

Con información de EFE

Vida y estilo

Clive Palmer anunció un plan, el tercero en una década, para construir una réplica del Titanic

Publicado

Hace 2 mesesen

13 marzo, 2024Por

Linda Díaz

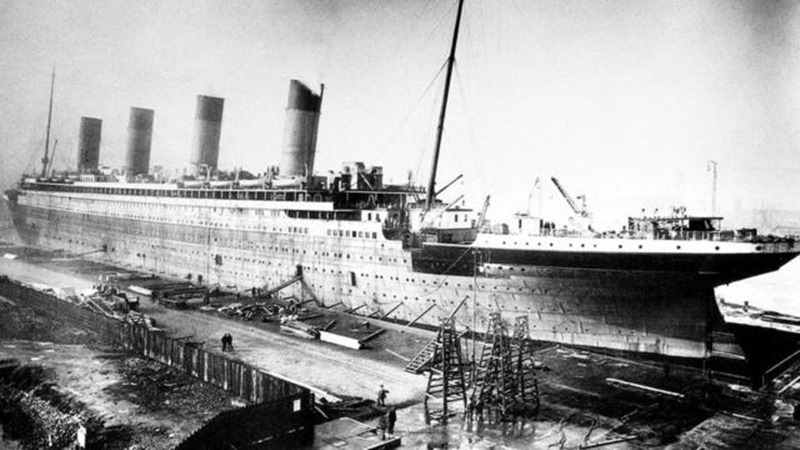

Australia.- El excéntrico millonario australiano Clive Palmer anunció un plan, el tercero en una década, para construir una réplica del Titanic, el mítico transatlántico británico que se hundió durante su viaje inaugural en 1912.

El magnate minero, quien abrió en 2013 un enorme parque con réplicas de gigantesco dinosaurios animatrónicos en su propiedad del estado nororiental de Queensland, afirmó que si bien el Titanic II tendrá el mismo diseño interior y de cabina que el original, su sistema de seguridad será moderno y su tecnología del siglo 21.

“Será el barco del amor y lo último en estilo y lujo”, afirmó Palmer, según declaraciones recogidas por la televisión australiana Channel 9.

La réplica del Titanic, que será gestionada por la empresa de cruceros Blue Star Line, pretende “ofrecer a los pasajeros un viaje en el tiempo sin parangón, sumergiéndoles de lleno en la opulencia y el esplendor de la vida a bordo del Titanic original”, precisó.

El barco de 269 metros de eslora podrá transportar a unos 2 mil 435 pasajeros en sus nueve niveles, que incluyen cabinas y comedores lujosos, piscinas, salón de baile y casino, entre otras comodidades.

Anteriormente, Palmer intentó lanzar el proyecto del Titanic en los años 2012 y 2018, aunque en ambas ocasiones se paralizaron las iniciativas por problemas de financiación, mientras que el actual proyecto no cuenta con una fecha para el inicio de operaciones.

El transatlántico británico Titanic se hundió la noche del 14 de abril de 1912 durante su viaje inaugural hacia la ciudad de Nueva York al chocarse con un iceberg, causando la muerte de unas mil 500 personas.

Esta tragedia fue llevada a la pantalla por el cineasta James Cameron a través de la película ‘Titanic’ en 1997, con una historia basada en hechos reales al estilo de ‘Romeo y Julieta’, ya que plasmaba el romance entre Jack (Leonardo di Caprio), un joven de clase baja, y Rose (Kate Winslet), una adolescente rica, cuyos destinos se cruzaron por casualidad en ese barco.

Con información de EFE

Vida y estilo

Gana el premio Pritzker 2024 el arquitecto japonés Riken Yamamoto

Publicado

Hace 2 mesesen

5 marzo, 2024Por

Linda Díaz

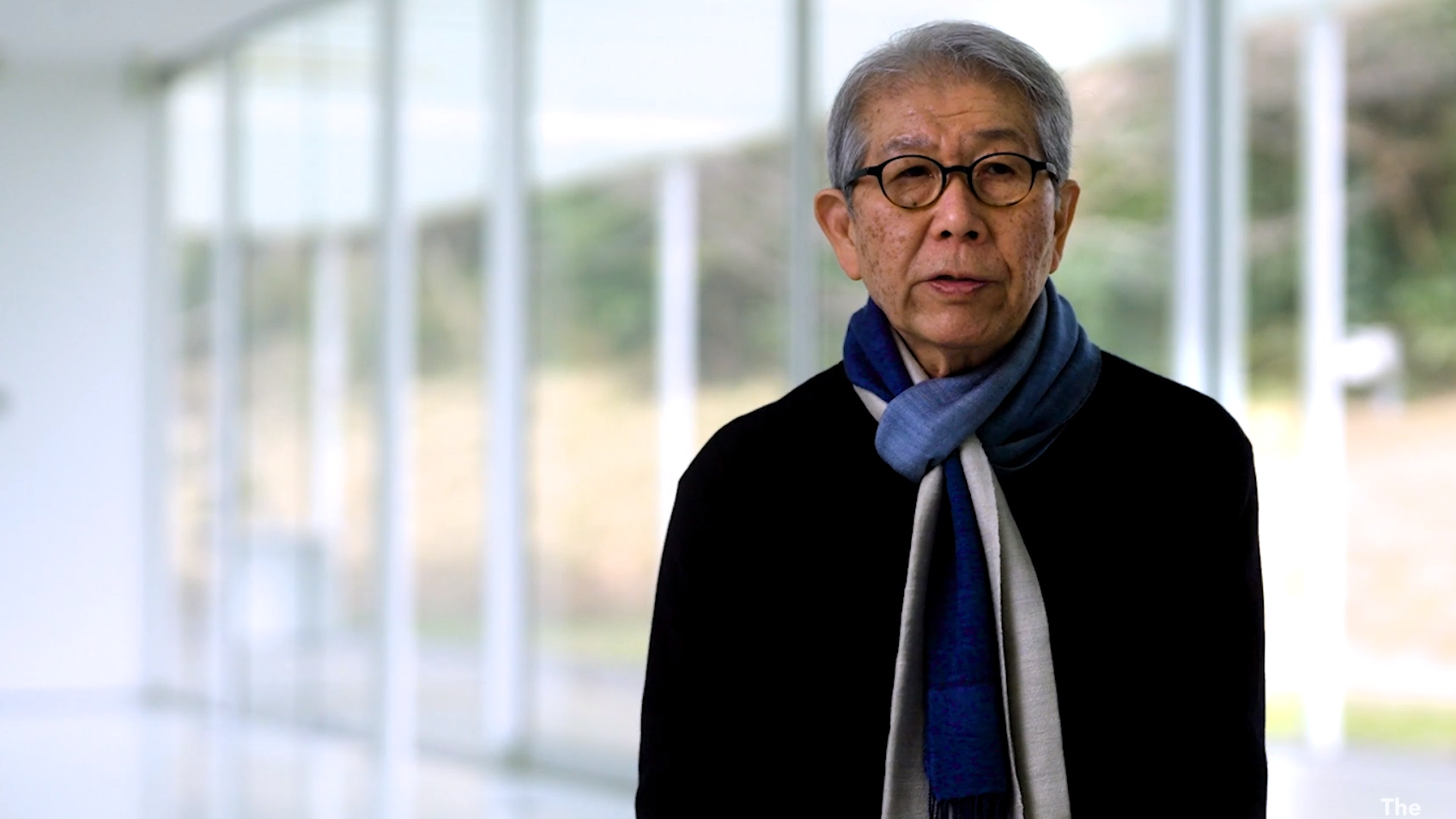

Japón.- El arquitecto japonés Riken Yamamoto, gran defensor de los lazos comunitarios en el urbanismo, ganó el Premio Pritzker 2024 “por recordarnos que en arquitectura, como en democracia, los espacios deben ser creados por la voluntad del pueblo”, señala el jurado.

Esta es una selección de algunas de sus obras:

- Casa Ishii (1978 Kawasaki, Japón)

Construida para dos artistas, esta residencia cuenta con una sala tipo pabellón con una amplia escalera que sirve como escenario para albergar actuaciones. Un muro cortina atrae la naturaleza y a los vecinos, mientras que las viviendas permanecen incrustadas debajo, lo que da como resultado una casa arraigada en el ámbito público, donde todas las áreas visibles ofrecen un umbral de oportunidades para el vecindario. - GAZEBO (1986 Yokohama, Japón)

La propia casa de Yamamoto está diseñada para invocar la interacción con los vecinos desde terrazas y tejados. El arquitecto creó umbrales arriba, dando paso a intercambios con vecinos que cultivan y se retiran respectivamente, pero juntos, de una terraza o azotea a otra. - Viviendas Hotakubo (1991 Kumamoto, Japón)

El primer proyecto de vivienda social de Yamamoto abarca dieciséis grupos de viviendas que suman 110 unidades, dispuestas alrededor de una plaza central arbolada a la que sólo se puede acceder pasando por una residencia. Inspirándose en las viviendas tradicionales japonesas machiya y oikos griegas que fomentaron el colectivismo entre los vecinos, Yamamoto propicia un paso del espacio privado al semipúblico, lo que resulta en un umbral que crea una subsociedad, permitiendo el ‘Área de la comunidad local’ y respetando al mismo tiempo la privacidad de las familias individuales. - Escuela secundaria de Iwadeyama (1996 Ōsaki, Japón)

Situada en lo alto de una colina en una región de vientos del norte, el ‘ala de viento’ mitiga las inclemencias del tiempo y también refleja la luz hacia la escuela, lo que resulta útil durante los meses de invierno.

En el interior, el generoso atrio es el centro de la escuela y apoya la comunidad de los estudiantes. Un gran salón de usos múltiples conocido como ‘foro estudiantil’ está ubicado en el centro del segundo piso y cuenta con casilleros.

Se sustituye una sala de profesores convencional por una sala de investigación dedicada a las especialidades de los educadores. La entrada a la escuela se hace a través de un paseo transparente sobre una plaza diseñada para evolucionan a medida que la población de la escuela se expande y disminuye con el tiempo. - Universidad de Saitama (1999 Koshigaya, Japón)

Especializada en enfermería y ciencias de la salud, esta universidad está compuesta por nueve edificios conectados por terrazas que se convierten en pasillos a través de patios y espacios verdes inclinados. Cada volumen transparente permite vistas de un aula a otra, pero también de un edificio a otro, fomentando el aprendizaje y la interacción. Todos los laboratorios están ubicados en el primer piso, potenciando las cualidades relacionales entre cada especialidad.

Las aulas, auditorio, biblioteca, gimnasio, cafetería y las salas de profesores están ubicados en todo el campus; sin embargo, distinguir dónde termina un edificio y comienza otro es intencionalmente borroso, lo que genera un lenguaje arquitectónico propio. - Estación de bomberos de Hiroshima Nishi (2000 Hiroshima, Japón)

La fachada, las paredes interiores y los pisos de este edificio están construidos en vidrio, dándole la apariencia de un volumen totalmente transparente. Hay un atrio en el centro del edificio, donde se imparte formación y se destaca la actividad de los bomberos, alentando a los transeúntes a ver e interactuar con quienes se dedican a proteger a la comunidad, resultando en un compromiso recíproco entre los servidores públicos y los ciudadanos a los que sirven.

La prevención de incendios y la educación pública para todas las edades son parte integral del espacio, y el vestíbulo de exposiciones y el espacio de la terraza del cuarto piso están programados para uso público. - THE CIRCLE (2020 Aeropuerto de Zurich, Suiza)

Situado entre una carretera y un gran parque, THE CIRCLE es el umbral entre el aeropuerto y la ciudad local. Demostrando un dominio diverso de la escala, un lado del edificio presenta una fachada uniforme y expansiva, mientras que el otro abre su propia ciudad que evoca las ciudades medievales de Suiza imbuidas de nuevas tecnologías evolucionadas para los estilos de vida presentes y futuros.

Los pasillos principales, inspirados en el término alemán “gasse”, que se traduce como “callejón”, conducen a un centro de convenciones, hoteles, restaurantes, centros de bienestar, escaparates minoristas y un espacio para eventos públicos.

Con información de EFE

Tránsito del Estado repita saldo blanco durante el desfile del 1 de mayo

Ejército Mexicano abre convocatoria de ingreso

Policía Municipal detiene a narcomenudista en Papantla

Sindicatos desfilan por Día del Trabajo, en Poza Rica

Unidos Todos participa en el desfile del Día del Trabajo

Moda Vintage pretenden burlar la ley

Petrolera privada de su libertad.

Trágico hallazgo en el río Cazones

Secuestro múltiple en Tuxpan

Cae militar retirado en posesión de arsenal en el sur de Veracruz

Más vistas

-

TecnologíaHace 4 años

Noticias bloqueadas en Facebook por desacuerdo regulatorio

-

Nota rojaHace 2 años

Nota rojaHace 2 añosOrizaba bajo fuego

-

Poza RicaHace 4 años

Poza Rica: 5% de restaurantes no volverán a abrir

-

TuxpanHace 2 años

TuxpanHace 2 añosTuxpan: Adultos de los 40 a 50 años los renuentes a vacunarse contra el COVID-19

-

XalapaHace 4 años

Amplía Congreso el Código de Derechos del Estado en materia de nuevos servicios

-

PapantlaHace 2 años

PapantlaHace 2 añosPapantla: Alumnas de Conalep presentan proyecto de Casa Inteligente

-

NacionalHace 2 años

NacionalHace 2 añosNacionalización del litio publicada en el DOF

-

PapantlaHace 5 meses

PapantlaHace 5 mesesPapantla a marchas forzadas para que todo quede listo para Inauguración del Festival Navideño en Kachikín